WASHIYA SUGIHARA WASHIPAPER, INC.

17-2, oizucho, echizen-shi, fukui

website / 和紙情報はこちら

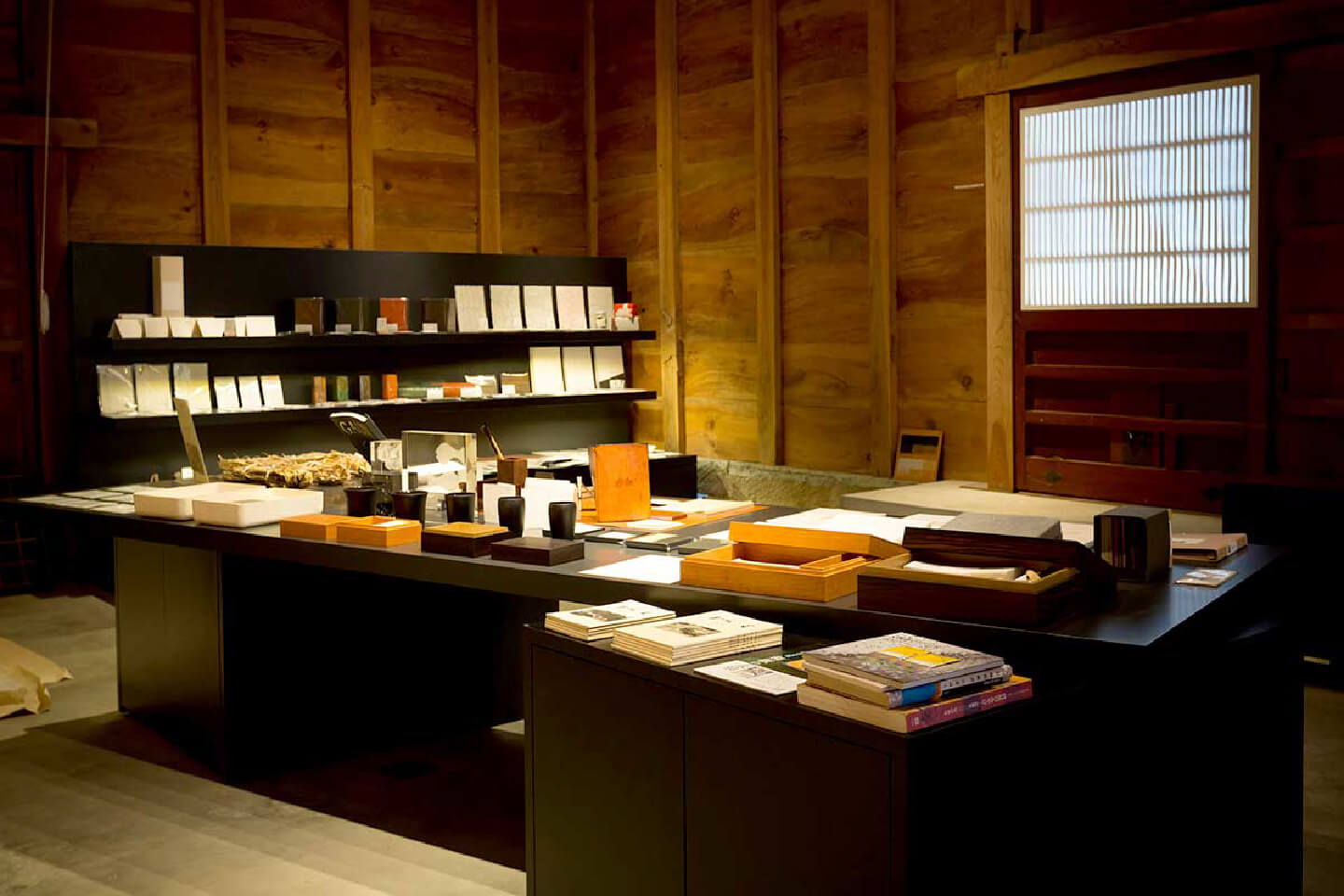

Architect and Prescriptor and Interior designer /

建築家様やデザイナー様に向けて、

OPEN TUE-FRI / 9:00-13:00

4TH SAT / 9:00-12:00 / 14:00-17:00

★完全予約制とさせていただきます★

0778-42-0032

sugihara@washiya.com